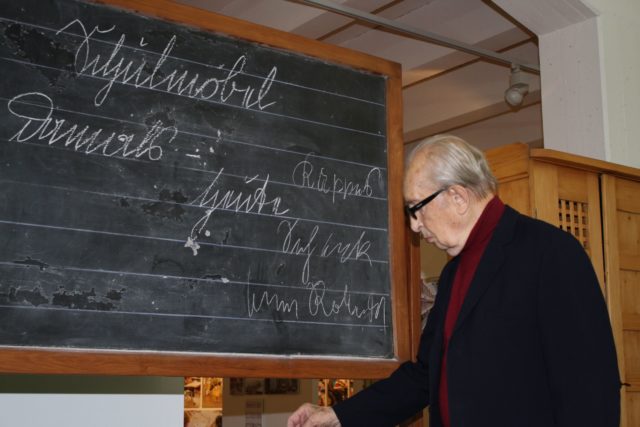

Die Schulzeit nach dem Ersten Weltkrieg

Zu Kaiser Wilhelms Zeiten, noch vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges, am 24. Oktober 1912, wurde ich geboren. Wir hatten keine Pampers und keinen Kühlschrank. Auch kein Telefon. Wir kauften Mehl und Zucker in Tüten. Die Salzheringe angelte der Kaufmann mittels einer Holzzange aus einem Fass und wickelte sie in braunes Packpapier. Beim Metzger fragten wir nach den Wurstenden. Die waren billiger. Und die Fleischersfrau ließ immer noch ein schönes Stück daran. Wir hatten kein fließendes Wasser und kein elektrisches Licht. Spülklos kannten wir nur vom Hörensagen. Ohne Holz und Kohle brannte im Herd kein Feuer. Wir waren da, bevor es Kugelschreiber gab, Radio und Fernsehen. Und „Bock“ mussten wir immer und auf alles haben.

So etwa könnte ein Artikel über den Beginn meiner Schulzeit nach dem Ersten Weltkrieg lauten. Doch das spiegelt nicht die Schwere der Zeit. Lassen Sie mich also anders beginnen.

Roschütz bei Gera- Mein Milieu

Ein besonderes Dorf an der Brahme

Noch ehe wir es in der Schule von Lehrer Trischmann erfuhren, wussten wir es: Roschütz war eine Gründung der slawischen Sorben, die sich brahmeaufwärts ansiedelten, jeweils um Anger, Kirche und Schule. Nur Roschütz tanzte aus der Reihe. Vor allem wegen des Kaolinvorkommens unweit des Dorfes entstand 1811 eine Porzellanfabrik. Sie vor allem prägte den Ort und seine Bewohner. Doch auch das Schloss auf dem Berg, mit Teehaus, Teich, Park und Rittergut. Aber auch die Nähe der Großstadt Gera. Bis zur Straßenbahnendstation brauchten wir nur zehn Minuten. Um das Fahrgeld zu sparen, stiefelten wir meist über den Bieblacher Berg, ein Feldweg, der in die Geraer Hauptstraße mündete.

Die rußige Porzellanfabrik und ihre Schlickermühle

Die Porzellanfabrik thronte auf einem Hang über der Röpsener Straße hinter großen gusseisernen Toren zum Absperren, aber oft auch zum Aussperren, wenn einige hundert Arbeiterinnen und Arbeiter streikten, um ihre Hungerlöhne aufgebessert zu erhalten. Wir, das waren die Großmutter und meine Eltern, wohnten in einer Betriebswohnung, der Tag und Nacht dröhnenden Schlickermühle am Mühlgraben, der von der Brahme abgeleitet war. Mein Großvater, der schon vor meiner Geburt gestorben war, war Obermaler. Mein Onkel Wirschnitzer leitete als Obermaler den Malersaal. Und im Büro saß mein Vater, der junge Porzellankaufmann Simon Rottenbach. Er war von der Rosenthal-Porzellanfabrik in Kronach gekommen, wohl eher, um dem strengen Regiment seiner Mutter zu entfliehen, als die Stelle zu wechseln. So blieb es nicht aus, dass sich mein Vater Simon und meine Mutter Klara kennenlernten, ineinander verliebten, heirateten und mich als erstes Produkt ihrer Liebe zur Welt brachten. Das war am 24. Oktober 1912.

Dunkle Wolken überschatteten das junge Glück in der Mühle

Das junge Glück währte nicht lange. Am 13. Januar 1914 kam mein Bruder Heinz zur Welt. Am 1. August 1914 wurde der Krieg erklärt. Am 12. August 1914 war mein Vater einer von jenen 1000 Reservisten und Kriegsfreiwilligen des 32. Reserveinfanterieregiments, die auf dem Bahnsteig des Geraer Hauptbahnhofes darauf warteten, nach Westen zu dampfen. „In einigen Wochen bin ich wieder zu Hause“, tröstete mein Vater seine Klara. Die weinte, schluchzte und winkte lange mit dem Taschentuch. Sie war weitaus weniger zuversichtlich als mein Vater. Und als ob sie es geahnt hätte: An einem Junimorgen des Jahres 1915 standen im Gehrock und Zylinder Bürgermeister Köhler und Pastor Prater vor der Wohnungstür: „Ihr Mann ist für das Vaterland gefallen: In Neville auf den Schlachtfeldern um Arras.“ Mit einem Male hatten sich Schmerz und Trauer in der Mühlenwohnung eingenistet, Vorboten eines neuen harten und entbehrungsreichen Lebens für uns alle.

In ein neues Haus- in eine neue Schule

Als mein Vater fiel, war ich noch keine drei Jahre alt. Mein Bruder Heinz tappte mit 16 Monaten auf noch wackeligen Beinen durch die Stube. Mein jüngster Bruder Ernst war am 19. Januar 1915 zur Welt gekommen, fünf Monate vor Vaters Soldatentod. Die Porzellanfabrik hatte uns die Betriebswohnung gekündigt. Wir zogen in den ersten Stock eines dreistöckigen Mietshauses mit der Schlickermühle im Blickfeld. Unsere Wohnung hatte drei Zimmer und eine schmale Küche mit Speisekammer. Im kleinsten Zimmer kam meine kränkliche Großmutter unter. Die Sorgen um uns drei Brüder, die Pflege der Großmutter, die höhere Miete, das alles stand wie eine unüberbrückbare Mauer vor meiner 26 Jahre alten Mutter. 36 Mark Hinterbliebenenrente, schlaflose Nächte, karge Mahlzeiten, Not und Entbehrungen waren unsere ständigen Wegbegleiter. Wie es meine Mutter schaffte, uns bis zur Schulreife durchzubringen, ist geradezu ein Wunder. Sie hatte keinen Beruf erlernt, war für Ehe und Haushalt erzogen worden, nur ausgestattet mit guten Kenntnissen im Weißnähen. Als wir Kinder herangewachsen waren, änderte sich das. Wir wurden mit eingespannt, trugen mit zum Lebensunterhalt bei.

Ich war inzwischen in die Schule gekommen, mit einer Schiefertafel, an der zwei Lappen hingen und einem aufschiebbaren Holzkasten für die Schieferstifte in einem alten gebrauchten Schulranzen. Gott sei Dank kam ich in die neue Schule. Die alte, ein grauer Kasten neben der Kirche, stammte aus dem Jahr 1734. Die neue Schule war größer, freundlicher. Im ersten Stock wohnte der Kantor mit seiner Familie, im ersten Stock der alten Schule der unverheiratete Junglehrer. In unserer Klasse wurden erstes und zweites Schuljahr gemeinsam unterrichtet. Die Erstklässer saßen vorn, je vier Schüler auf einer langen Bank ohne Klappsitze. In einer Rille der Schreibfläche lagen unsere Schieferkästen, war ein Tintenfass angebracht, voller lila Tinte, mit einem Blechdeckel. Jungen und Mädchen waren, soweit möglich, getrennt. Doch Berührungsängste gab es nicht. Der Kantor war alt und streng. Um Ruhe und Ordnung aufrecht zu erhalten, benutzte er oft den Rohrstock. Wir Jungen bekamen ihn auf dem Hintern zu spüren. Bei den Mädchen begnügte er sich mit Tatzen auf die Finger. Wir Jungen haben ihm eines Tages die Prügel heimgezahlt. Wir kletterten von der Gärtnereiseite die Mauer hoch, die den Schulhof umschloss, und klauten ihm sein Spalierobst. „Strafe muss sein!“, hat er uns selbst gelehrt. Und wir empfanden kein Unrechtsbewusstsein. Für den Kantor waren wir Dorfjungen allesamt „Flegel“. Das konnte er nicht oft genug wiederholen, ohne zu ahnen, dass es ein falsches unzutreffendes Wort war. „Lausejungen“ wäre besser und zutreffender gewesen. Wir Lausejungen hatten nur zwei Paar Schuhe. Die genagelten, mit Stahlkappen und Eisen für die Wochentage, die anderen für sonntags. Um die Schuhe zu schonen, gingen wir viel barfuss. Nach den ersten Sommergewittern um Himmelfahrt durften wir das. Dann hatten wir noch einige Holzpantoffeln.

Der Lehrer Herbert Trischmann, Wendepunkt in meinem Leben

Den Lehrer Herbert Trischmann bekamen wir noch vor der dritten Klasse. Für uns tat sich eine neue Welt auf. Viele gute Worte, keine Prügel. Zum ersten Mal gemeinsame Schulausflüge, in der vierten Klasse sogar über zwei Tage. Das war beim Besuch der Staustufe bei Ziegenrück. Wir übernachteten in seinem Elternhaus im nahen Ebersdorf, die Mädchen in der guten Stube, die Jungen auf Heu in der Scheuer. Zu Lehrer Trischmann konnten wir mit jeder Frage kommen. Er half uns, wo er nur konnte. Und das völlig ohne besserwisserische Lehrerallüren.

Ich war kein schlechter Schüler, nur in Mathe haperte es. Dazu hatte ich einfach keine Lust. Ich war eine ausgesprochene Leseratte und wusste viel. Bei Kinderbüchern habe ich mich nicht lange aufgehalten. Dafür umso länger bei den sieben gebundenen Jahrgängen der „Gartenlaube“ mit Romanen von der Marlitt, der Heimburg und Ganghofer. Ich studierte die Luther-Bibel meiner evangelischen Mutter. Gerade weil das für uns Katholiken verboten war. Ich war eine Zeit lang in Karl May vernarrt, las aus der Schulbibliothek die griechischen und germanischen Götter- und Heldensagen. Und ich fand über Wilhelm Hauffs Märchen zu den im Schrank stehenden Klassikern meines Vaters, vor allem Goethe und Schiller. Als die Schulbibliothek nichts mehr hergab an Interessantem, wurde ich eifriger Leser der Stadtbibliothek.

In der Mitte des vierten Schuljahres hielt mich Lehrer Trischmann eines Tages in der Klasse zurück. Meine bisherigen Zensuren konnten sich durchaus sehen lassen. Sie waren auch der eigentliche Anlass einer wichtigen Aussprache. Trischmann fragte nämlich, ob ich nicht Lust hätte, das Realgymnasium in Gera zu besuchen, ohne Latein mit Französisch und Englisch. Die Stadtschule, das war für mich zunächst eine Utopie. Dorthin gingen nur begabte reiche Bauernsöhne, Fabrikantenkinder und die vom evangelischen Pastor. Ich stammelte daher zunächst ein wenig, brachte aber dann doch zögernd heraus: „Ja Lust hätte ich schon, aber…“. Dieses ABER steckte mir wie ein Kloß in der Kehle. Unser Geld reichte kaum zum Leben. Woher sollte das damals noch fällige Schulgeld kommen? Woher das Geld für die teueren Bücher und Unterrichtsmaterialien? Als ich meine Mutter daraufhin ansprach, machte sie mir keinerlei Hoffnung. Eines Abends kam Lehrer Trischmann zu uns, um das Thema mit meiner Mutter zu besprechen. Er schlug Mutters Argumente nicht in den Wind. Doch Trischmann ließ nicht locker, versprach Hilfe und Unterstützung. Er hatte sich bereits um eine sogenannte Freistelle gekümmert, verbunden mit Lernmittelfreiheit. Das klang alles recht zuversichtlich, so überzeugend, dass auch meine Mutter mir die Chance nicht verbauen wollte. Um es vorweg zu nehmen: Das mit der Schulgeldfreiheit ging in Ordnung. Aber was die Lernmittelfreiheit anlangte, so erhielt ich seitens der Schule alte und teilweise überholte Schinken, die mich zwangen, für billiges Geld gebrauchte Lehrbücher von älteren Schülern zu kaufen. Dass wir diese Mittel gemeinsam aufbrachten, wundert mich noch heute.

Die Stadtschule – Eine neue Welt und die erste größere Prügelei

Der Weg in die Stadtschule fiel mir schwer. Für die Straßenbahn ab Endstation Tinz fehlte das Geld. Also musste ich laufen, über den Bieblacher Berg. Täglich eine knappe ¾ Stunde stadteinwärts und dieselbe Zeit mittags stadtauswärts. Und das bei fast jedem Wetter. Doch Anfangsschwierigkeiten bei der Umstellung von der Dorfschule auf die Stadtschule warteten auch anderswo. Die meisten meiner Mitschüler hatten betuchte Eltern, bei denen es nicht auf den Groschen ankam. Besonders erinnere ich mich an einen Klassenkameraden, den alle „Motscher“ nannten. Er war einmal sitzengeblieben und spielte sich nun zum zweiten Male in der Sexta als arroganter Klassenältester auf, der den Neulingen gegenüber das große Wort führte. Es verging kaum ein Tag, an dem er mich nicht hänselte. Einmal waren meine einfache Kleidung und die genagelten Schuhe Gegenstand seines Spottes, ein anderes Mal die Tatsache, dass ich vom Dorfe kam. Das dauerte so lange, bis mir eines Tages der Kragen platzte. Ich verprügelte ihn zum Gejohle der Klasse derart, dass er schnurstracks zum Direktor rannte und mich anschwärzte. Ich wurde samt Klassenlehrer Wüstemann ins Direktorat bestellt. Dort residierte der von uns geliebte Direktor Dr. Kleinschmidt, unser Englischlehrer. Ich hatte mächtig Angst vor der zu erwartenden Standpauke und möglichem Arrest. Doch nichts von alledem. Der Direktor hörte sich alles ohne jeglichen Einwand an. Als er mir danach klarzulegen versuchte, das Prügeleien in der Klasse unstatthaft sind, geschah es mit einem gütigen Lächeln. Er ging mit mir zurück in die Klasse, vor der seine Standpauke derart deutlich ausfiel, dass keiner mehr aufzublicken wagte. Danach war mit dem Hänseln und Verspotten Schluss. Wir sind langsam alle gute Freunde geworden.

Zwei Lehrer aus den Anfangszeiten aus dem Realgymnasium habe ich nicht vergessen, dem einen, Studienrat Förster, verdanken wir unvergessliche Fahrten. Eine führte von Eisenach aus den Rennsteig entlang bis auf den Inselsberg. Übernachtet haben wir in Jugendherbergen. Die Mahlzeiten, meist Erbswurstsuppe, kochten wir uns selber in einem großen Fahrtentopf. Über Ilmenau vergaß Förster nicht, Goethe zu zitieren: „Über allen Gipfeln ist Ruh…“ Er hat es hier oben geschrieben.

In weit weniger angenehmer Erinnerung ist mir Studienrat Feustel geblieben. Auffällig war seine sonore Bassstimme, mit der er im Deutsch- oder Geschichtsunterricht immer wiederholte: „Jungs, die Masse ist der Unsinn!“. Wobei die besondere Betonung auf der Silbe „Un“ lag, die er ausdehnte, als lägen zwischen U und N gleich drei H. Feustel war Ludendorff- Anhänger und Mitglied des Tannenberg-Bundes und erwähnte gern Ludendorffs Frau Mathilde und deren Deutsch-Germanische Religionsgemeinschaft. Das interessierte uns wenig, aber wenn Feustel eine seiner historischen Befragungen begann und schlechte Noten austeilte, versuchten wir, ihn durch Fragen auf Ludendorffs Thesen zu lenken. Gelang es, waren wir für eine Stunde gerettet.

Schon in der Volksschule hatte unzureichende Ernährung dazu geführt, dass wir drei Brüder für die Kinderland-Verschickung ausgewählt wurden. Ich kam nach Bad Ronneburg, wo evangelische Diakonissen versuchten, uns mit Hirsebrei aufzupäppeln. Mein Bruder Heinz kam nach Bad Orb, mein Bruder Ernst nach Soden- Stolzenberg.

Ein ähnlicher Prozess vollzog sich in den ersten Jahren am Realgymnasium. Ich wurde mit in die Quäkerspeisung eingeteilt. Die gab es in der großen Pause im Fahrradkeller. Was es gab, weiß ich nicht mehr so recht. Aber Kakao war dabei. Die von den amerikanischen Quäkern organisierten Essensausgaben dauerten in Deutschland von 1919 bis 1926. Es war eine wertvolle humane Hilfe. Die Quäker, das erfuhr ich viel später, waren eine Religionsgemeinschaft, die sich von England aus- dort wurden sie 1662 verboten- vor allem in Amerika ausbreitete, wo Religionsfreiheit galt.

Warum wir an Nachmittagen keine Schularbeiten machten

Wir hatten keine Zeit unsere Schularbeiten an freien Nachmittagen zu machen, weder in der Roschützer Volksschule noch im Realgymnasium bis zu Untersekunda. Denn weiter kam ich nicht. Mit der sogenannten Mittleren Reife musste ich abgehen und einen Beruf erlernen, um Geld zu verdienen. Meine Mutter war schwer krank geworden. Sie starb im Geraer Waldkrankenhaus am 1. Mai 1933 im Alter von 44 Jahren. Meine Brüder hatten eine Lehre absolviert, Heinz wurde Bäcker und Konditor, später wegen Allergie Kraftfahrzeugmechaniker, Ernst Elektriker. Ich selber hatte eine kaufmännische Lehre bei den Geraer Wollversteigerungen begonnen, schmiss aber bald alles hin und wurde, was ich immer werden wollte: Journalist. Was mir mangels Abitur fehlte, lernte ich als Autodidakt. Es reichte durchaus aus, um Stellen wie Stellvertretender Chefredakteur, Lokalchef einer Großstadtzeitung und schließlich Pressereferent zweier Oberbürgermeister zu werden und erfolgreich zu arbeiten.

Aber zurück zu den Schularbeiten. Die ersten unserer Lebensjahre kam meine verwitwete Mutter noch mit kärglicher Rente und der Hilfe von Freunden und Nachbarn und letzten Spargroschen einigermaßen durch. Aber nach Kriegsende, als ich 1919 an Ostern zur Schule kam, begann für uns alle eine schwere Zeit. Da mussten auch wir Jungen zupacken und mitarbeiten. Dank der Liebe und guten Erziehung durch unsere Mutter war uns das alles eine selbstverständliche Verpflichtung. Schon vor dem ersten Schulanfang waren wir eingebunden in den Tagesablauf und alle anfallenden Arbeiten. Uns verband ein wunderbares Zusammengehörigkeitsgefühl, das Streitereien unter uns von frühen Kindesbeinen an ausschloss. Als sich unsere Mutter eines Tages gezwungen sah, in der Porzellanfabrik im Akkord für einen Hungerlohn zu arbeiten, oblagen uns sämtliche Hausarbeiten. Die Wohnung mit gestrichenen Dielen, Linoleum als Fußbodenbelag gab es erst später, mussten wir wöchentlich regelmäßig wischen und kehren, ebenfalls das Treppenhaus. Die Asche musste aus dem Küchenherd geräumt, Kohlen und Torf aus dem Keller, Holz vom Speicher geholt werden. Das mit dem Holz schreibt sich einfach hin, war aber ein langer Prozess. Ein Bauer fuhr uns einen Stehr Holzscheite in den Hof. An uns war es nun, sie mittels einer Bügelsäge in Klötze zu sägen, diese zu hacken und das Holz aufzuschichten zum Trocknen. Dann wurde es in Körben auf den Speicher getragen und dort wiederum gebrauchsfähig aufgeschichtet.

Wir hatten kein fließendes Wasser. Die Wasserleitung wurde erst 1929 auf Initiative unseres Hausarztes Dr. Gröbe gebaut. Unser Brunnen mit schwerem gusseisernen Schwengel lag zwischen Fabrik und Gärtnerei. Wir mussten den Schulberg hinauf und wieder hinunter, was mit zwei vollen Wassereimern nicht leicht war. Zuhause kamen drei Eimer in eine Butte in der Speisekammer, zwei standen auf einer Bank gegenüber dem Herd. Ein Ausguss war schon vorher vorhanden. Elektrisches Licht bekamen wir Mitte der 20er Jahre. Bis dahin saßen wir abends in der Küche mit einer Petroleumlampe. Oder in der Stube um einen runden Tisch, über dem eine Petroleumlampe hing mit Milchglasschirm und einer gläsernen Halbkugel mit Petroleum, in der ein runder Docht brannte. Abends um 9.30 Uhr löschte unsere Mutter die Lampen aus. Einmal aus Ersparnisgründen, zum anderen, weil sie müde und abgearbeitet war. Bis dahin hatten wir Zeit für unsere Schularbeiten. Es waren oft nur eine bis anderthalb Stunden.

Neben uns lag mit Schumanns Hof der größte Bauernhof des Dorfes. Schumanns gleichaltrige zwei Buben gingen mit uns zur Schule. Wir gingen im Hof ein und aus, er war unser Paradies. Wir kannten die fünf Pferde mit Namen, auch die vierzig schwarz- bunten Kühe. Ihrer stand auf kleinen Schildern über ihrem Stand, sodass jeder wusste, wann sie kalben. Es gab Schweine, einen Ziegenbock, Hühner, Enten und Gänse. Das Schönste war das Kühehüten auf der Öbra (Oberau). Zum Aufpassen hatten wir den Hund. Wir nisteten uns ein in die Weidenwipfel an der Brahme, schürten ein Feuer an, rösteten rohe Kartoffeln in der Schale. Von der Brotzeit, von den Getränken, die wir gebracht bekamen, gar nicht zu reden. Am Abend saßen wir bei Schumanns mit am großen Gesindetisch. Da wurden die gekochten Kartoffeln einfach auf den Tisch geschüttet. Wir pellten sie ab und tauchten sie mit der Gabel in eine große Schüssel voll angemachten Quarks. Die Buttermilch dazu war ein Hochgenuss.

Nicht immer gingen wir nach dem Abendessen gleich nach Hause. Manchmal saßen wir bei Jaques in seiner Kammer im Gesindehaus über dem Pferdestall. Jaques war ein französischer Kriegsgefangener, der Schumanns in den letzten Kriegsjahren zugeteilt worden war. Die ersten französischen Worte lernte ich nicht in der Sexta, sondern noch ehe ich in die Volksschule kam, von Jaques. Wir lauschten seiner Harmonika, erhielten Schokolade und Biskuit aus seinem Feldpostpaket. Dafür bekam er von uns Zigaretten, Tabak und manchmal sogar eine Zigarre, die wir irgendwo erbettelt hatten. Vielleicht stammt meine Liebe zur französischen Sprache aus dieser Zeit.

Bei Schumanns gab es immer etwas zu tun, wir fuhren mit ins Futter. Beim Kleeholen fiel immer ein Sack voll für unser Dutzend Stallhasen ab, unseren Sonntagsbraten. Beim Heueinfahren ein Büschel Heu, beim Ernten der Runkelrüben ein Korb voll Rüben, was unsere Stallhasen sicherlich sehr freute. In der Ernte banden und legten wir die Bänder, stellten die Garben zu Puppen auf und fuhren sie mit ein. Wir blateten die Runkelrüben, reihten sie mit dem Misthaken in eine lange Reihe, warfen sie auf den Kastenwagen und entluden sie daheim in die Keller. Warum wir das alles taten? Weil es uns Freude machte, wir reichlich zu essen hatten, für unsere Stallhasen etwas heraussprang und weil wir oft noch zusätzlich ein Taschengeld erhielten.

Ein Taschengeld, ein karger Lohn, der war auf dem Rittergut obligatorisch. Dort verbrachten wir meist unsere Feriennachmittage. Das war ein festes Arbeitsverhältnis, denn Ferien kannten wir eigentlich nicht. Ich erinnere mich nur an ein einziges Mal. Als wir reifer waren, weilten wir bei der Kronacher Großmutter und streunten um die Veste Rosenberg.

Wenn die Felder abgeerntet waren, gingen wir Ährenlesen und Kartoffeln stoppeln. Die Letzteren hauptsächlich für unsere Karnickel. Das Getreide, vor allem Korn, droschen wir selber aus, drehten es durch die Kaffeemühle, kochten alles auf mit Schleudermilch und gossen es in eine Schüssel. Daraus wurde ein nahrhafter Pudding, den wir mit schwarzem Rübensirup übergossen. Eine gesunde und sättigende Mahlzeit.

Ohne diese immerwährende Arbeit kann ich mir meine Jugend nicht vorstellen. Wir empfanden sie nicht als Zwang. Sprang doch immer etwas für uns dabei heraus. An Essen und Trinken, Futter für unsere Karnickel und oft auch ein kläglicher Lohn, der unserer Mutter viel geholfen hat. Besonders dann, wenn wir auf dem nahen Langenberger Bahnhof die großen Waggons Torf umladen mussten auf große Kastenwagen, und das zumeist im Sommer. Dabei zogen wir die Hemden aus und sahen aus wie Neger. Das wir nebenher Geld verdienten, kam uns besonders zu Gute, als Mutter nicht mehr in der Porzellanfabrik arbeiten konnte. Da sie perfekt im Weissnähen war und ihre Singer-Nähmaschine meisterhaft handhabte, nähte sie oft für die Bauern, zumeist auf den Höfen. Das hatte den Vorteil, dass sie abends immer einen Henkelkorb zu Essen mitbrachte, mal ein Bauernbrot, ein Stück Butter, Eier und Äpfel.

Sie war im Lauf der Zeit so gut im Weissnähen, dass sie ihre Meisterprüfung machte und für ein bekanntes Geraer Wäschehaus arbeitete. Außerdem brachte sie jungen Bauerntöchtern als Vorbereitung für ihre Ehe das Nähen auf deren eigenen Nähmaschinen bei. Das hatte zur Folge, dass mitunter in unserer Stube ein halbes Dutzend Nähmaschinen stand. Manche Mädchen kamen nachmittags, die meisten abends. Da blieben oft die vom Nachmittag sitzen und machten Knopflöcher. Dabei wurde viel gesungen, auch viel Schmalz. Ich durfte aufbleiben, weil ich mich gut mit den verschiedenen Schiffchen auskannte. Mehr noch: Als meine Mutter graugestreifte Männerhemden für das Wäschehaus Biermann nähte, kam sie oft in Bedrängnis mit der Lieferzeit. Das hatte zur Folge, das ich öfter abends über 150 Knöpfe annähen musste. Die Lieder, die damals gesungen wurden, kann ich noch heute. Dass wir Kinder nebenher mitverdienten, war dann sehr nützlich, als es wegen der Erkrankung meiner Mutter nötig war, die Nähmaschine mit einem kleinen Motor mit Fußschaltung auszustatten. Wir sparten und legten alles zusammen und es gelang.

So mancher Lehrer unseres Schullebens hat sicherlich gedacht, wir alle drei seien ganz besondere Faulpelze. Denn manchmal spürten sie halt doch, dass wir uns für die Schularbeiten viel zu wenig Zeit genommen hatten. Das Gegenteil war der Fall. Wir waren fleißiger als jeder andere Schüler, wir kannten keine Freizeit und keine Ferien und hatten immer etwas zu tun. Unser Jungenleben war, zumindest in unser aller Erinnerung, ein vielseitiges und erfülltes Leben, das uns bei allen Entbehrungen auch viel Freude und Abenteuer schenkte.

Zu danken bleibt das alles unserer Mutter, einer wunderbaren Frau voller Liebe und Hingabe. Sie hat sich für uns alle, die wir doch etwas geworden sind, geradezu aufgeopfert bis zu ihrem viel zu frühen Tod. Auf sie vor allem trifft zu, was ich viel später einmal in meinem Leben in einem Gedicht las: „Wer wirklich bei uns war und geht, der ist nicht gegangen…“.

Artikel: Bruno Rottenbach

Materialien für Lehrer und Schüler

- Deutsch-Abi-Notfallkoffer – mit erprobten Tipps, Aufsatz-Strategien, Abi-Lektürehilfen und Links zum Anklicken: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/deutsch-abi-notfallkoffer-mit-erprobten-tipps-aufsatz-strategien-abi-lektuerehilfen-und-links-zum-anklicken/

- Alle Abi-Materialien auf einen Blick: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/abi-vorbereitung/ und Power-Paket für Abi-Kämpfer: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/gesamt-strategie-fuer-abi-kaempfer/

- „Die Stillen in der Schule“ – Ermutigung + Strategien bei Introversion – zum Lesen, Ausdrucken und Anhören: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/die-stillen-in-der-schule-1-vom-glueck-der-introversion/

- „Jugend im Selbstspiegel“ – eigene Texte mit Zeichnungen, präsentiert in einer öffentlichen Lesung: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/der-mensch-mit-dem-schizophren-denkenden-herzen-und-der-verwirrten-seele/

- „Handy, Schule und unser Gehirn“, neurologisch-psychologische Forschungsergebnisse in Blick auf Handys und soziale Medien: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/alle-vorsaetze-sind-fuer-den-arsch-wenn-man-sich-nicht-daran-haelt/

- „Handyverbot an Schulen – und wir haben ein Problem weniger!“: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/handyverbot-an-schulen/

- „Die Macht der Disziplin“ – diszipliniert → erfolgreicher, stressfreier und glücklicher: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/disziplin-erfolgsfaktor-in-der-schule-einfuehrung/

- „Schülerzeitungsermutigung“ (22 Artikel) – Rückblick, Tipps und Strategien für Schüler-Freiraum: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/redaktionsgroesse-zwei-pizza-regel/

- „Faule Säcke, werdet Lehrer!“ – billiger Populismus gegen den Lehrerberuf durchs Kultusministerium: https://www.schuelerzeitung-tbb.de/faule-saecke-aller-laender-werdet-lehrer-in-baden-wuerttemberg/